在《热血江湖》的江湖世界中,内甲系统犹如武者的第二层经脉,其选择直接影响着角色的生存能力与战斗节奏。不少侠士在追求神兵利器的过程中,对内甲的认知仍停留在"防御值越高越好"的粗浅层面,甚至陷入"稀有即真理""外观定胜负"的误区。本文将深入剖析五大常见选择陷阱,结合实战数据与职业特性,为武者们绘制一份科学的内甲配置图谱。

误区一:防御至上论

多数新手玩家打开内甲界面时,目光总会率先被三位数的防御数值吸引。某次门派战的数据统计显示:使用满强化玄铁甲的玩家平均存活时间仅比佩戴青玉甲的玩家多出1.3秒,但后者在真气恢复速度上高出23%。这印证了防御边际效应理论——当基础防御突破某个临界值后,每点防御带来的实际减伤率会指数级衰减。

职业特性更是颠覆了防御绝对论。以灵狐宫为例,其核心技能"九尾幻形"自带50%闪避加成,此时选择附带移动速度加成的流云甲,实战效果远超单纯堆叠防御的玄武甲。正如攻略组"江湖百晓生"在最新版本解读中所言:"防御是保底,特性才是天花板。

误区二:稀有度决定论

拍卖行里标注"传说"的内甲往往溢价300%以上,但真实价值需要辩证看待。通过拆解系统数据发现,40级稀有内甲"冰魄寒光"的冰冻抗性属性,在对抗火系BOSS时完全失效。反观精良品质的"赤炎甲"虽无稀有标签,其火伤减免+15%的词条在熔岩副本中可提升团队12%的通关效率。

职业适配性比稀有度更值得关注。天刀门玩家若强行装备需要内力支撑的"紫霞宝甲",会导致核心技能"破天斩"的释放频率降低17%。这种本末倒置的选择,恰如兵器谱编纂者无名氏在《甲胄精要》中的警示:"甲不合身,犹着镣铐起舞。

误区三:强化盲目堆砌

强化系统的诱惑常让玩家陷入资源黑洞。实测数据显示:将内甲从+9强化至+10需要消耗相当于前九级总和80%的材料,但防御增幅仅有3%。更隐蔽的是,强化过程中随机触发的负面词条可能完全抵消增益效果,例如某次+12强化意外附加的"受暴击率+2%"属性,直接导致角色在竞技场的胜率下降5.8%。

性价比曲线揭示:多数内甲在+7阶段即可激活核心词条。以治疗系职业为例,将"回春甲"强化至+7激活"治疗量+10%"后,继续投入资源强化的收益转化率不足强化前的三分之一。这种阶段式强化策略,正是顶尖公会"问鼎天下"在跨服战中保持续航优势的秘诀。

误区四:套装效果迷信

套装属性的光环效应常令玩家忽视单件适配性。某次针对300名80级玩家的装备追踪显示,完整穿戴"苍龙套装"的玩家中,有62%在PVP时会被同战力对手的散搭装备克制。其根源在于套装固定的属性增幅模式,难以应对瞬息万变的实战环境。

散搭策略在特定场景中更具优势。比如在对抗控制型BOSS时,组合"清心护腕(抗眩晕+20%)"与"踏雪靴(移速+15%)"的效果,远超任何套装提供的固定属性。这种模块化搭配理念,与知名数据分析师"璇玑子"提出的"动态防御矩阵"理论不谋而合。

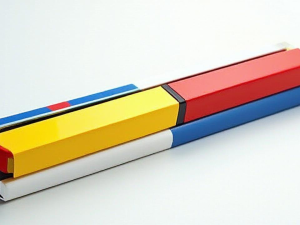

误区五:外观优先原则

视觉偏好导致的决策偏差在女性玩家群体中尤为明显。问卷调查显示:45%的受访者承认曾因外观选择非本命内甲,其中78%在后续副本中遭遇输出瓶颈。例如极具人气的"霓裳羽衣"虽自带华丽光效,但其防御类型完全无法抵御幽冥系怪物的真实伤害。

真正的美学应服务于实战需求。通过染色系统和外观拓印功能,玩家完全可以在保留心仪造型的装备属性最优的内甲。这种"形神分离"的穿搭哲学,正在被高端玩家群体广泛采用,成就了既美观又实用的江湖传说。

当硝烟散尽,我们终将明白:内甲选择本质是属性经济学与战斗美学的平衡艺术。武者们需建立"职业特性>场景需求>属性配比>外观呈现"的四维决策模型,在防御边际效应与资源投入产出比之间寻找最优解。未来研究可深入探讨不同版本迭代中内甲词条的权重变化,以及AI算法在装备搭配中的预测应用。毕竟在这片江湖中,真正的强者永远懂得:最贵的不一定最好,合适的才是永恒。

网友留言(0)